(资料图片)

(资料图片)

<p align="center"><font class="frd"></font> </p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font><strong>本文来源于深圳湾实验室,作者冯丽妃</strong></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>他第一个把深度学习方法应用到蛋白质主链结构预测中,早在谷歌大热的AlphaFold出现之前,他和他的团队就发展了神经网络回归预测蛋白质真实二面角的方法,为端对端的蛋白质结构预测提供了基础。海外旅居30余年,他获聘美国、澳大利亚多所知名高校终身教职。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>作为科学网百万级“网红”博主,除了科研外,他分享的“育女心经”同样备受关注,两个女儿分别进入哈佛和麻省理工读书。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>老当益壮,何以作为?周耀旗选择了回国,到最充满活力的城市,“做一些以前觉得不可能的事情”。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>奇怪的是,他有Nature“牛文”不挂,却在深圳湾实验室的官网挂了两篇“不上档次”的论文当代表作。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>谈及背后原因,周耀旗直言:“一项科学研究的意义与是否发表在高影响因子期刊上并没有直接关联。”</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font><img src="/upload/news/images/2022/6/2022628849143672.jpg" /></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font><span>周耀旗</span></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font><strong>回国:“跳出舒适区,突破瓶颈”</strong></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>在哈佛大学做博士后期间,导师Martin Karplus曾告诉周耀旗:他曾经想每5年跳个槽。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>这位2013年的诺贝尔化学奖得主曾从伊利诺伊大学香槟分校跳到哥伦比亚大学,再跳到哈佛大学。因为得到了最好的工作环境,此后他没有再跳。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>尽管无意“刻意模仿”,但周耀旗似乎“继承”了导师的一些特点:爱折腾。周耀旗的科学生涯一直在“流动”。他在获得美国布法罗大学终身副教授教职后,又先后获评印第安纳大学、格里菲斯大学终身正教授。去年3月,他加盟深圳湾实验室,担任系统与物理生物学研究所副所长。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“在一个地方呆久了,就明显感觉到自己的思维方式、社交圈子慢慢被固化了,好像进入一个瓶颈,使得未来有点太舒适、安稳、可预测。如果一直这样下去,科研就会进入一个死胡同。”周耀旗说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>为打破僵局,他不时会“强迫自己动一下”,通过环境改变带来冲击,跳出舒适区,突破瓶颈。“这很像我们在数学上找全局最优解,必须给点扰动,才能跳出局部最优解的陷阱。”他说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>不过,这样做完全也有可能从一个局部陷阱跳到另外一个坑。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>如何“避坑”呢?周耀旗的一个做法是“<font class="frd"><font class="frd">民主</font></font>决策”。每次,他决定挪地方之前,都会征求家人同意,也会征求组内主要骨干的意见。“家人支持,科研伙伴愿意跟我一起走,我才动。这样才能保证科研的连续性。”他说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>去年他从澳大利亚转战深圳就是如此。他在格里菲斯大学的三个伙伴也一起来到深圳湾实验室。以这个班底为“种子”,他所在团队一年来茁壮成长,目前已发展为一个包罗生物、物理、化学、人工智能计算和软硬件等多学科在内的25人科研梯队。他渴望更多的青年人才加入团队。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>谈及为何会加入深圳湾实验室这样一个新型研究机构,周耀旗表示他很认同该实验室常务副主任吴云东<font class="frd"><font class="frd">院士</font></font>的理念:科研需要提供稳定的保障,让一部分人能够安心进行科学研究,做更具有原创性、引领性的探索。同时,在新研究机构里,可以参与文化塑造,使其成为一个促进创新的土壤。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“我也特别喜欢深圳,这是一个充满活力、蒸蒸日上的城市;水涨船高,生活在这样一个城市,我也更有活力、更有闯劲去做一些以前会觉得不可能的事情。”他说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font><strong>科研:“有一个成功就值,两个就赚了”</strong></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>根据创新设想,目前,周耀旗和团队已在三个方向进行布局并展开攻关。在基础研究方面,他们将延续在蛋白质/RNA结构预测上多年耕耘的专长,期望通过计算和高通量实验的结合,在AlphaFold的成就上更上一步;在应用研究方面,他们利用AI、深度学习对生物、医疗大数据进行挖掘,希望设计出针对病毒和癌症的生物药、纳米抗体,加速新药的发现和应用;在研发方面,他们正在设计制造新一代的免疫印迹成像仪和自动进化仪,目标是超越国际顶尖水平。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>无论是超越AlphaFold,还是研制新药、研发新设备,无一不是艰巨挑战。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>周耀旗对此早有心理准备。在周耀旗位于深圳湾实验室的网页上有这样一句话:“成功是建立在失败的长期堆积和发酵的基础上的。”这是他历经无数次“失败”的切身感触。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>周耀旗仍记得科研旅途中的“至暗时刻”:他刚开始读研究生时,做的是液体统计计算。有整整一年,无论他计算什么,结果总和设想相反。最后他已经记不得换了多少个小课题,甚至开始自我否定“可能不是做科研的料”。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>后来,连导师都觉得没有办法了,就请另一个教授一起带他。或许是新导师的研究方向更适合,他一下子进入了状态,触类旁通,拔萝卜带泥,课题越做越多。博士生期间他成了“高产户”——连出20多篇论文。其中多篇在液体统计理论上成为开创性的工作。“事后想想,没有前面的失败所积累,也就不会有后来的顺利。”他回忆说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>此后出师组队研究多年,生物实验又让他对挫折有了新的领悟:做计算遇到的困难都不算是事。由于生物实验变量太多,一不小心就可能出错,纠错需要的时间特别长。在此过程中,有时,他们的一些设想研究了很多年,结果被别人先做出来了;有时,因为细节没考虑周到,特别是没有设计好阳性、阴性对照实验,做了很长时间,才发现走错路。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“这样的教训太多了,几乎没有一篇实验文章不是跌跌碰碰地撞出来的,还有更多的实验最后不得不放弃,完全可以说九死一生。”周耀旗说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>磨砺多了,让他对挫折越来越“熟视无睹”,对要实现的目标更加坚定。</p><font class="frd"></font><p align="center"><font class="frd"></font><img src="/upload/news/images/2022/6/2022628849143051.png" /></p><font class="frd"></font><p align="center"><font class="frd"></font><span>周耀旗与他的团队</span></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>据介绍,一年多来,周耀旗和合作者经过探索,建立了两种筛选新冠病毒木瓜样蛋白酶抑制剂的方法,并找到一些抑制剂;研发的新一代免疫印迹成像系统已经建成工程样机,正在进行各方面的测试;除了深圳湾实验室、广东省科技厅、国家科技部已提供的科研经费,他和团队还想借助民间资本的力量,吸引更多的各方面人才来加快创新步伐,目前已经获得一些投资,有望不久成立一家药物创新公司。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“我们天时和地利都还不错,人才也会越来越好。”周耀旗对未来充满信心。不过,他并不指望所有项目都成功,毕竟是在做别人没有做过的事情,需要在黑暗中摸索。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“有一个成功就值了,有两个就赚了。”他说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font><strong>科学评价:高影响因子论文也可能是“追捧”</strong></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>尽管成果不乏Nature“牛文”,周耀旗挂在深圳湾实验室官网上的两篇代表作所发表的期刊却均非“高影响因子期刊”。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>其中一篇关于新型抗肽菌研发的成果经过“8年抗战”才取得,仅发表在影响因子为5的《美国实验生物学联合会会志》;另一篇关于第一个端到端RNA二级结构预测方法则发表于反响较为一般的《自然—通讯》。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>对此,周耀旗认为,一项研究能够发表在高影响因子期刊上,只能说它在某些方面得到了认可,甚至是追捧,但并不一定是原创性的工作。“一个0到1的原创性工作在刚开始时就像一只丑小鸭,往往不是很完美,只能发在专业杂志上,需要多年的进一步努力才能变得完美。”他说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>2007年,周耀旗和同事首次用神经网络预测蛋白质主链真实二面角,当时误差特别大,仅仅发表在影响因子3左右的《蛋白质》(Proteins)期刊。后来通过不断地改进,才证明连续分布的二面角可以准确预测,为包括AlphaFold在内的最近通过二面角构建蛋白质结构的、端到端深度学习预测的突破提供了基础。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>另外,他最有影响力的工作——与团队提出的一个蛋白质的新统计能量函数,当年仅仅发表在影响因子2左右的《蛋白质科学》(Protein Science)期刊上,却有超过1000的引用。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>尽管他本人在博士后期间也曾发表过Nature文章,但他认为,这篇文章并不算自己最好的,也并非引用率最高的论文。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“要搞懂化学物理原理非常有挑战性,而Nature这样的杂志对此却不感兴趣。对他们来讲,发现一个分子的功能才更有新闻价值。”Karplus曾对周耀旗说。而Karplus本人有四篇文章曾创下过千引用率的成绩,其中只有一篇是在高影响因子期刊Science上发表的。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“新思路、新方法很重要,会不会有很大的影响往往需要很长的时间才能知道,不是能够以平均三年引用所代表的短期影响因子可以判断出来的。”周耀旗说,他建议要改变影响因子的计算方法,而不能被它牵着鼻子走。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>在人才衡量方面,周耀旗主张以匿名小同行审议为基础,通过多个指标,包括近年创新能力的走向来共同判断,而非仅仅以论文所发表期刊的影响因子“论英雄”。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“深圳湾实验室对科学研究或者对科学家的评判标准还在建立中,相信会有比较专业的方法。”他说。</p><font class="frd"></font><p align="center"><font class="frd"></font><img src="/upload/news/images/2022/6/2022628849142590.jpg" /></p><font class="frd"></font><p align="center"><font class="frd"></font><span>周耀旗与团队</span></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font><strong>回国感触:“年龄一刀切是‘紧箍咒’”</strong></p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>作为一名跨文化科学家,回国一年多,周耀旗深感国内科研水平飞升,国内的科研文化和环境也有很多让他喜欢的地方。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“科研信息流动快,国际重大科研成果在国内中文的传播几乎是同步的;人与人之间交往、合作很方便,微信群里喊一声就可以,越来越多的人对开放合作很友好;各级政府都对科研都很重视,从国家、省、市、一直到区政府都有各种各样的科研计划和人才项目,经费渠道相应比较多。”他举例说,更重要的是年轻人朝气冲天、生机勃勃,未来非常可期。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>不过,世界上也没有一个完美的地方,周耀旗同时认为国内一些科学制度和文化尚待改善。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>例如,在人才培养方面,博士后时间过短。国家对博士后只有两年补贴使很多人认为博士后只需要两年就够了。其实博士后才是培养独立思考能力的最重要时机。他本人也是在五年的博士后锻炼中真正知道如何从大处着眼、小处着手做科研。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>在科研项目方面,很多项目指南太细,把科学创新项目当工程项目做,盲目追求大团队,指标定量,数论文、数专利,不仅仅束缚了创造力,也压制了竞争力。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>在人才队伍方面,我国各级政府各种人才项目很多,但对人才的年龄“一刀切”却是许多人的紧箍咒。同时,人与人之间,不管其性别、年龄、或者地位,在科学真理面前必须平等,才能发挥出每个人的最大潜力。国内在这方面还有很长的一段路要走。另外,不拘一格、慧眼识才的伯乐也是目前最缺的。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>在周耀旗看来,要使人生更有意义,关键是找到自己真正爱做的事情。曾经,博士毕业后他参与创业,才明白自己是多么喜欢科研。现在,在科研的下半场,周耀旗希望基于这些年的科研积累,让实验室的研究真正惠及于民。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>“如果是自己喜爱的,当工作不再是工作,而是事业,就会有耐心、有毅力,再苦再累也会心甘情愿。在精神上,也会感觉充实饱满。”周耀旗说。</p><font class="frd"></font><p><font class="frd"></font>现在,在深圳街头,你或许会碰到周耀旗。每天,他都会用15分钟骑着共享单车心情飞扬地去上班。</p><font class="frd"></font><div> </div><div>特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。</div>

推荐内容

-

世界消息!有Nature“牛文”不用,他用2篇“不上档次”的论文当代表作

-

全球最新:有没有种辣椒酱的食谱,又到了辣椒成熟的季节

-

今日最新!春天的营养食谱,有什么好的做法推荐呢

-

当前通讯!想要制定健康食谱该去找谁,应该怎样制定健康食谱

-

全球速读:简单快速烘焙食谱大全,学烘焙简单嘛

-

焦点热门:消化菜谱,有哪些饮食菜谱可以推荐

-

【播资讯】关于填报“典型脆弱生态系统保护与修复”重点专项2022年度项目正式申报书的通知

-

每日快报!常思神州,叩问苍穹 | 今天,缅怀姜景山院士

-

【世界速看料】国内首例介入式脑机接口动物试验成功完成

-

环球播报:电视机维修技术,电视机维修的技巧

-

环球快资讯:小行星“打水漂” 形成世界上最长的陨落带

-

天天快报!空调不制冷什么问题,空调不制冷一般是什么原因

-

【环球播资讯】NTRK基因融合实体瘤儿童精准靶向药在华获批

-

世界新资讯:格力空调故障代码e6的出现原因及解决办法,格力空调15P出现e5起动时压缩机叫起不动是什么原因

-

全球通讯!万和热水器服务全国服务,万和热水器24小时服务热线是多少

-

当前焦点!老板电器官网电话号码,老板牌油烟机在六安有没有专卖店

-

油价调价窗口明日开启 油价或将迎来年内第二次下降

-

安徽:夏播粮食计划面积6145万亩

-

交通运输部:持续巩固拓展物流保通保畅工作成效

-

5月以来长江航运呈稳定复苏态势 船舶航行数量逐步增加

-

安徽省河长办:打造河湖长制“十四五”升级版

-

好消息!引江济淮工程(安徽段)三座大桥完工 便捷两岸群众交通出行

-

安徽加快提升垃圾治理体系建设 建成运行分类投放收集点45810个

-

新五年 新玩法 新生态|《大国品牌》五周年学术研讨会在京举行

-

微动态丨美菱冰箱售后怎么样,美菱冰箱质量和售后咋样

-

新动态:松下电器售后官方维修网点,松下洗衣机全国服务热线

-

环球热文:夏普75寸液晶电视价格,75寸液晶电视一般在什么价位

-

全球关注:电视液晶屏维修故障大全,修液晶电视怎样排查故障啊

-

天天实时:空调排名榜,现在一级能效空调排行榜是哪些

-

环球快看点丨芹菜炒韭菜怎么做好吃吗,炒韭菜配什么菜好吃

-

实时焦点:好吃的不辣的面条,网上有哪些好吃的面非方便面

-

每日热点:扬州蛋炒饭怎么做好吃,扬州炒饭怎么做好吃

-

报道:怎么做好吃的糖醋蒜,正宗的糖醋蒜的配方是什么

-

【天天新要闻】五仁月饼怎么做才好吃,五仁月饼怎么做

-

【天天新视野】富士山喷火口增至252个?刘嘉麒院士:不可能

-

聚焦:炸茄子浇汁怎么做好吃,油炸茄子盒怎么做

-

天天快资讯丨生菜猪肝汤怎么做好吃,菠菜猪肝汤的做法是什么

-

世界新消息丨三鲜粥怎样做好吃,三鲜水饺怎么做好吃

-

全球快报:肉炒豆角放什么好吃吗,长豆角素炒怎么做好吃

-

环球头条:鲫鱼放什么好吃又营养,鱼汤里面放什么菜好吃

-

环球新动态:牛瓦沟怎么做好吃,牛瓦沟烧胡萝卜的做法

-

世界快资讯丨研究表明螨虫正从外部寄生向内部共生过渡

-

全球热推荐:航天员聂海胜寄语上科大毕业生:有责任,有担当,青春才会闪光

-

世界看热讯:大二创业、年营业额达270万!他攻克微电子组装一大难题

-

即时焦点:人体内“快递员”登Nature子刊!博后一作即将回国任教985高校

-

焦点!中科院昆明动物研究所在广西发现鱼类新种 取名“才劳桂墨头鱼”

-

【全球速看料】强对流预警升级为黄色!京津冀等十省市部分地区有雷暴大风或冰雹

-

动态焦点:院士专家解读智能制造发展趋势:软硬兼施,提高效益

-

世界速递!猪脚木瓜怎样做好吃,买了两个木瓜

-

世界时讯:莴苣图片怎么做好吃,青笋怎么做好吃

-

当前动态:罐头酸菜怎么做好吃吗,酸菜包子怎么做好吃

-

天天观天下!淡带鱼怎么做好吃,清炖带鱼怎么做好吃

-

焦点速看:大米面蒸馒头好不好吃,为什么我们是蒸大米饭蒸馒头

-

今日热门!酥酥的灌鸡蛋饼怎么做好吃,鸡蛋灌饼的那个饼是怎么做的

-

天天快消息!牛肉块跟什么做好吃吗,牛肉和什么做馅儿好吃

-

世界看热讯:用锡纸烤鸡怎么做好吃,奥尔良烤鸡刷的是油还是酱呢

-

世界快资讯丨婴儿枇杷粥怎么做好吃吗,如何做枇杷给孩子喝

-

【天天新要闻】煎的鱼干怎么做好吃,怎么做好吃的鱼干

-

当前速递!广东什么面条好吃,什么地方面条好吃

-

【世界报资讯】正宗酱牛肉怎么做好吃,酱牛肉怎么做好吃

-

天天观天下!高压锅酥骨鲫鱼怎么做好吃吗,刚买了一大盆小鲫鱼

-

即时焦点:11234.1万!我国科技人力资源居世界首位

-

最资讯丨论文获大奖破纪录!一作专访:有压力,不想卷

-

环球快讯:自由基加成裂解新策略,助力新药开发

-

天天短讯!压线进川大 保研上清华!00后学霸这样逆袭

-

全球速看:“智爱妈妈行动”为乡村女性提供健康科普培训

-

“宝藏大叔”沙溢“被迫”出海 容声WILL冰箱助力杨迪生日大餐

-

每日动态!干海参怎煮好吃,海参如何做才好吃

-

今亮点!白鱼图片怎么做好吃,钓上的白条鱼怎么做更好吃

-

环球播报:韭花酱炖豆腐汤怎么做好吃,番茄炖豆腐怎么做好吃

-

今热点:那里面条好吃,哪里的面条最好吃

-

世界热点!泥鳅和芹菜怎么做好吃吗,腊鱼和泥鳅怎么做才好吃

-

天天视讯!科技期刊国际化数字出版平台SciOpen正式发布上线

-

世界资讯:多地公布2022年高考录取分数线!转给高考生→

-

速看:“原子弹十块钱,氢弹十块钱。”纪念“两弹一星”元勋邓稼先诞辰九十八周年

-

短讯!好看又好吃的南瓜菜,南瓜怎么做比较好吃

-

每日热议!早餐怎样做好吃,早餐饭团怎么做好吃

-

环球看点!木耳能做什么好吃的菜,黑木耳怎么做好吃

-

天天快资讯:婴儿面条自制怎么做好吃,怎么做宝宝吃的面条

-

天天新消息丨螃蟹土豆羹怎么做好吃,香辣蟹怎么做才好吃

-

全球报道:关于申报2022年度“科创中国”研究课题的通知

-

观察:中国工程院院士周济:中国制造业迎来换道超车的好机会

-

每日讯息!混合益生菌在炎症性肠病治理方面获新进展

-

当前速递!研究发表22例罕见的组合性淋巴瘤

-

世界微速讯:脑科学与脑技术创新大赛8月在深举行

-

安徽:固定资产投资增速保持全国第10位、长三角第2位

-

安徽持续提升粮食生产效益 保障粮食安全

-

1100万吨!今年安徽夏粮收购工作全面启动

-

中国科大先研院:安徽首款永磁型磁共振成像系统获批认证

-

200亿元收购资金已备足!安徽夏粮收购全面启动

-

让原创黑科技更具体,海信冰箱“真空·实验室”启发行业新思考

-

“宝藏大叔”沙溢做客蘑菇屋 容声WILL冰箱助力欢乐“食”光

-

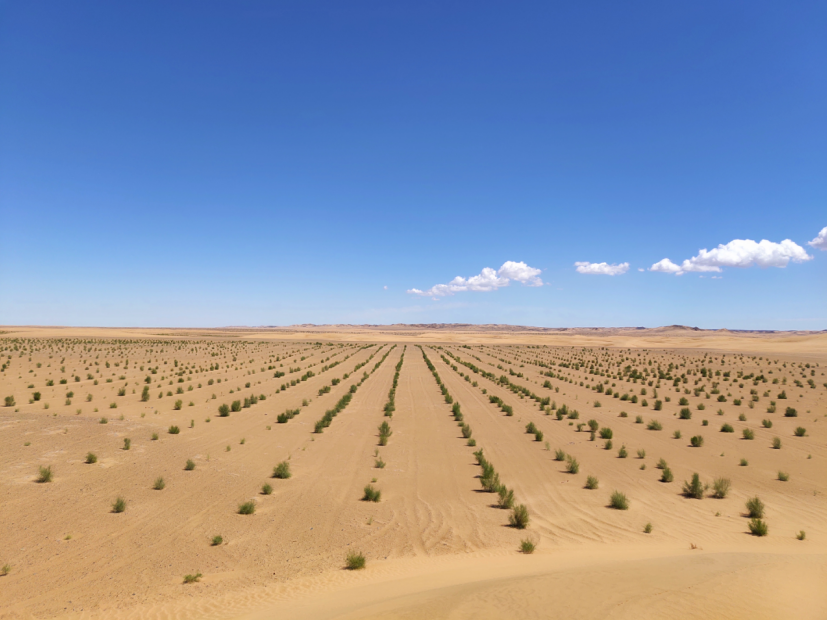

@购买容声WILL冰箱的消费者,快来看看你的沙漠“天路”守护者

-

焦点热议:蘑菇提取物可清除HPV感染

-

世界热点!系外行星海洋里或有大量电解质

-

当前动态:华北至江淮将现成片高温 明起新一轮降水将自北向南影响中东部

-

当前速读:衰老“可忽略不计”?它们实现了

-

【环球新视野】国家流感中心:6月份南方部分省份进入流感高发期

-

创建“镇合意·法助力”服务品牌 镇江法院发布42条意见

-

快消息!卤大肠怎么弄好吃,卤大肠怎么做

(资料图片)

(资料图片)